ちょっとした視点で大きく変わる!部下の習熟度チェック

目次

前回のコラムでは、若手職員の今まで育ってきた環境によって、価値観や仕事に対する意識が異なるため、育成に対しての考え方のシフトの必要性をご紹介しました。

しかし、私も含め人ってそんなに簡単に変えられません。

また、育成に対するとらえ方、考え方も人それぞれです。

様々な医療機関、福祉施設等で研修を実施させていただく中で、今まで自分はどのように部下と関わってきていたかのディスカッションでも、受講者によって出てくる答えは様々です。

「できるだけ部下に自分で答えに気づいてほしいから、最低限のことしか言わない。」

「新人さんが多いから、本当はもっと教えてあげたいことがたくさんあるんだけど、どうしても時間がなくて、うまく指導できているか…」

「育成って言われても、見て学べで育ってきたし、自分もやってきたから、それって考えが甘いんじゃない?主体性をもって自分から学ぶ姿勢を持つべきだ」

などなど。

しかし、これからを担う若手職員を育てていくためには、やはり世代に応じた育成スキルを役職者は実践していかなければなりません。

育成のポイントは、「一人一人に合わせた育成」です。

部下一人一人に目を向けたとき、年齢・性別・価値観など見るべき視点は挙げるときりがありません。しかし、どれも重要なポイントではありますが、限られた業務時間内ですべてに意識を向け、関わっていくことは不可能です。

そこで、育成の部下を見るべきポイントとして、「仕事の習熟度」があります。

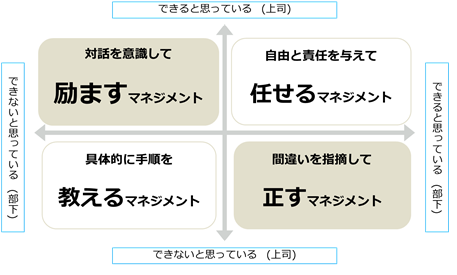

仕事の習熟度は上司の視点と部下の視点2つの軸があります。

- 上司はできると思っているし、部下もできると思っている

- 上司はできると思っているが、部下はできないと思っている

- 上司はできないと思っているが、部下はできると思っている

- 上司はできないと思っていて、部下もできないと思っている

皆さんも、ご自身の職場の部下一人を思い浮かべてみてください。

その部下はこの4つのパターンのうち、どのパターンに当てはまりますか?

実は、この4つのパターンで関わり方を変えることができます。

- 上司はできると思っているし、部下もできると思っている

→「任せるマネジメント」 - 上司はできると思っているが、部下はできないと思っている

→「励ますマネジメント」 - 上司はできないと思っているが、部下はできると思っている

→「正すマネジメント」 - 上司はできないと思っていて、部下もできないと思っている

→「教えるマネジメント」

前回のコラムでもあったとおり、通り一辺倒の育成スキルでは、部下は育ちません。

まずは、部下一人一人に対して、どのような関わりが必要なのかの見極めが、部下の育成に取り組むうえでのヒントになります。

次回はこの内容を具体的にご紹介していきます。

筆者紹介