あなたの現場は大丈夫? 人材成長の仕組みを知るのは「今」です

目次

簡単にできるあなたの支援とは?

日々の業務にも慣れ、仕事そのものがもつ意味や目的、仕事を通じて得られる喜びなど一通り経験してきた新入職員は次のステップへと進みますが、なかには実際に描いていたイメージが現実と異なり、代り映えしない業務内容にモチベーションが低下したり、はたまたあまりにも忙しくて退職を考えていたりする新入職員もいるのではないでしょうか。

そういった新入職員の変化を見逃さないように、先輩職員は注意する必要があります。それは決して難しいことではなく、日頃から新入職員に関心を持って接し、彼らを「承認」していくことが、すぐに実践できる行動です。「承認」についてはコラムで何回かご紹介していますが、相手の存在、行動、成長、成果などに対して「私はあなたのこと気づいていますよ」というメッセージを伝えていくことです。新入職員はそのメッセージを受けることで、自信をもつことができ、自分のことをみてくれている人がいることを知って安心感を得られます。仕事のやりがいや誇り、自分の居場所や価値を実感できることで、人は成長していけるのです。

満足度を高める=モチベーションUP

それでは、新入職員が高いモチベーションをもち積極的に業務に関わらせるには、先輩職員はどのようなサポートを行えばよいでしょうか。

新入職員のモチベーションを引き出すアプローチ法について考えてみましょう。

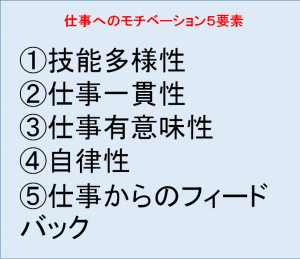

人は仕事に対してモチベーションを高める要素が5つあります。

技能多様性

単調、単純な作業の連続はモチベーションを低下させます。もちろん仕事上そのような作業はつきものです。しかし、単調、単純な作業の他にも例えばイベントの企画や運営、外部との交渉など任せてみるのはいかがでしょうか。多様な力を発揮しているとき、人はモチベーションがあがります。

仕事一貫性

プロセスの一部に過ぎない単調な作業でも、仕事には必ず目的があります。その始まりから完結までに関わることが多いほどモチベーションが高まります。忙しくて教える時間がないあまり新人に雑用ばかりお願いしていませんか?雑用も大切な仕事ですから、それ自体は問題ではありません。重要なのはその仕事がどのように先の業務に繋がっていくのかを理解して行うことです。その方が依頼された仕事について責任感もでますし、やり遂げた後の達成感にも繋がります。逆に言えば、やる意味を理解できない仕事はモチベーションを下げてしまうのです。

仕事有意味性

自分の仕事が職場で重要視されているかどうかという感覚です。誰にでもできる簡単な仕事ではなく、「これは重要な仕事だ」と思えた時、モチベーションが高まります。自分の仕事の社会的意味や重要性、組織内の注目度もそれにあたります。

自律性

自分のやり方で業務を進め、意思決定権があるとモチベーションが上がります。これは新入職員にはまだまだ難しいかもしれませんが、少し慣れてきたら、自ら考えさせるクセをつけていくことが大切です。

仕事のフィードバック

自分の依頼された仕事が、どういう使われ方をしてどう役に立ったのか、結果が分からないと人は不安が募りモチベーションを下げます。成功であれば達成感が生まれ、失敗であれば次の行動を見直すことができます。

以上の5点の要素を意識し、モチベーションを意識した指示を出してみましょう。

例えば、「この診療申込書、予約時間の順番に並べておいて」

仕事有意味性を意識させる指示の出し方は、与えられた仕事は重要だということが伝わるようにします。

「この診療申込書、予約時間の順番に並べてもらえると、スムーズに配れるし、間違いが なければ、みなさん信頼をもってくれると思うの。お願いできる?」

このように、ただ並べるのではなく、「スムーズに配れる」「患者様に迷惑がかからない」ということを伝えるだけで、自分が取り組んでいる仕事を有意義なものと感じることができます。

新入職員の成長と定着は、現場の受け入れ次第で大きく変わってきます。

教育担当者には適切な育成スキルを持っておくこと必要がります。教育担当者の役割りを理解し、担当者としての自覚をもつことで、求められる人材の育成計画が立てられます。

最後に、日本教育クリエイトでは、チームとして働きやすい環境作りや、指示の出し方などの育成スキル等をモチベーション行動科学の視点で研修としてご提供しています。

新入職員研修とあわせて、教育担当者の育成スキルと向上させることが、新入職員の成長には不可欠なのです。

筆者紹介