第9回 自己効力感 〜やればできる!やったらできた!〜

目次

頭ではわかっていても・・・

最近体重増加を嘆いている方、『飲んだ後のラーメンをやめれば』『毎朝30分ジョギングすれば』等々、体重を落とす方法はいろいろ思い浮かべることができますね。しかし、こうすればうまくいくということがわかっていても、いざそれを実行に移せるかどうかとなると、心許ない思いにとらわれてしまうことも多いのではないでしょうか。

こうした例は日常あちこちで見ることができます。テニスで強いサーブを打つには、ラケットはこの位置、グリップはこう、ボールのトスは・・・と、頭ではシュミレーションすることはできても、自分が実際にできるかということになると、それは別の話になります。通勤途中に20分英会話の勉強をすればTOEICの得点はこれくらいはアップできるはず、と思っても、それを実行できるかどうか、自信が湧いてこないということもあるでしょう。

成果期待と効力期待

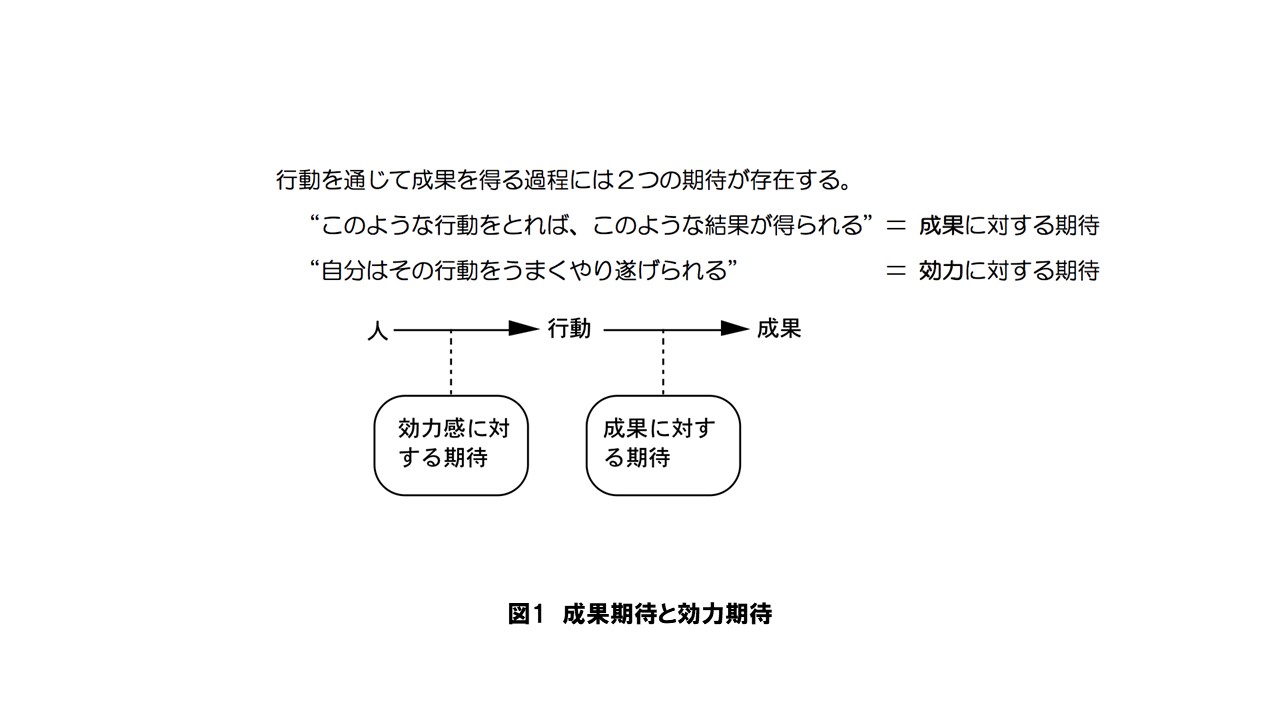

このように、「こうすればこうなる、こうすればこんな結果が得られる」ということと、それを実行できることの間には、違いがあるのです。心理学者のA. バンデューラは、人が行動を起こして成果(結果)を得る過程には、2つの期待が存在すると考えました。

一つは「このように行動すれば、こんな成果(結果)が得られるだろう」という期待です。これを「成果期待」といいます。毎朝30分ジョギングすれば体重を落とすことができるだろうというのは、成果期待です。もう一つは「効力期待」とよばれるもので、成果に結びつくと考えられる行動を実際にとることができることへの期待です。毎朝30分のジョギングを実際に続けられるかどうかの自信は、この効力期待に相当します。バンデューラはこの効力期待の感覚を「自己効力感」と名づけました。英語ではセンス・オブ・セルフ・エフィカシー(sense of self-efficacy)といいますが、一般にはセルフ・エフィカシーとよばれます

自己効力感が高い場合、すなわち実際にやり遂げる自信がある場合には、人は努力し、高い目標にもチャレンジしようとします。したがって、自己効力感を高めることがパフォーマンスの向上に結びつくといえます。

自己効力感は特定の課題や取り組みに対する対処への自信です。たとえば、テニスに対する自己効力感と卓球に対する自己効力感は違います。同じように、数学に対する自己効力感と英語に対する自己効力感も異なるものです。ただ、関連する領域の自己効力感が全体的に高まったり、あるいは広い領域の行動で自己効力感が高まると、それが一般的自己効力感(ジェネラライズド・セルフ・エフィカシー)を強めることも明らかになっています。

自己効力感の4つの源

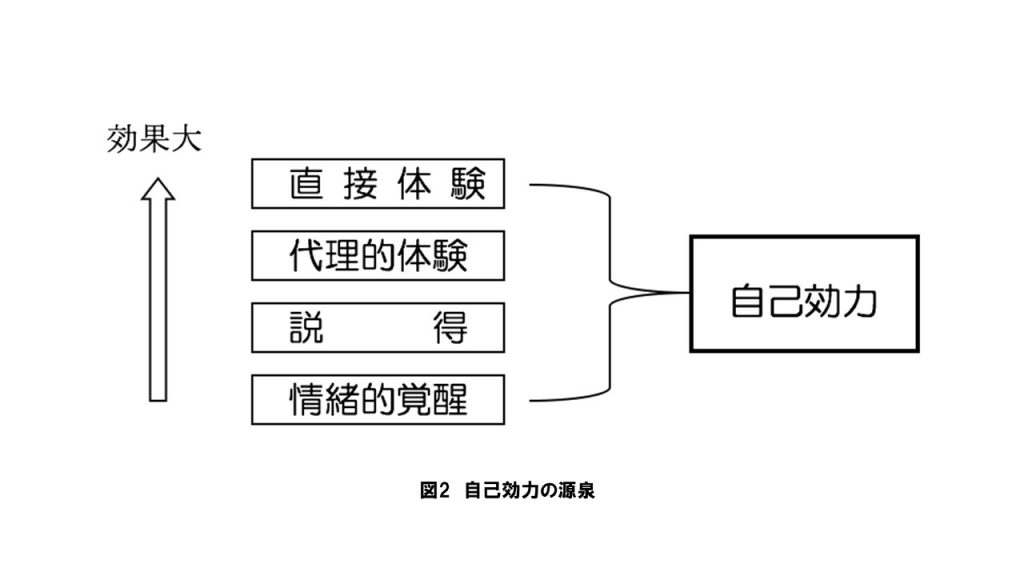

バンデューラは、自己効力感の源泉として4つの要因を挙げています。

第1は「直接の成功体験」です。実際に成功を体験することで「やればできる!」という感覚が強まります。勇気をもって実際にやってみたら成功した!という経験は、さらに次の段階へとチャレンジの意欲を強めます。

第2は「代理的体験」です。直接に経験していない場合でも、うまくやっている人を観察することで、自分もああすればうまくできそうだという感覚をもつことができます。直接的な体験よりインパクトは強くはないものの、ああすれば自分にもできそうだという感覚を生む手がかりになります。

第3は「言葉による説得」です。「あなたならできる!」と励まされたり、「こうすればうまくいくよ」とやり方を教えてもらうことで、できるかもしれないという自信が芽生え、チャレンジへの第一歩が生まれます。

第4は「情緒的覚醒」です。行動中に自分の内部に生じた生理的状態を意識することで、感覚に違いが生まれます。たとえば、本番前に心臓がドクドク波打つのを意識すれば不安感が高まり自信が低下しますが、それほどのドキドキがなければ、常と変わらぬ自分がいるという意識がはっきりして、行動への自信につながります。

4つの源泉は、説明した番号の若いほど、自己効力感に対して強い影響をもつとされます。第1の源泉を強めるには、小さなことでもよいので「できた!」「やれた!」という成功体験を重ねることです。もちろん大きな成功であればそれに越したことはありませんが、たとえ小さな成功であっても、その積み重ねが自信とさらなる前進を生み出し、やがて大きな自信(一般的自己効力感)につながっていきます。

学びにおける自己効力感の影響

パリに本部をおくOECD(経済協力開発機構)が、加盟国の15歳生徒を対象に、数学、読解力、科学の力(リテラシー)を調査しています。2000年から始まって3年ごとに実施し、直近では2015年のデータが文科省HPなどに発表されています。

この調査結果を見ると、72カ国・地域で日本の生徒は、科学では2位、読解力では8位、数学では5位と、3つのリテラシーいずれも高い能力を示しています。ただ、科学に対する態度を調べた結果では、OECD児童の平均をかなり下回っています。この中には理科に対する自己効力感の質問もありますが、OECD調査平均よりかなり低い値となっています。

どうも日本の子どもたちは、学力の高さにもかかわらず学習意欲や自己効力感が低いようです。ということは、やらされ感が強いのかもしれません。したがって、学びへのモチベーションをどう高めていくか、自己効力感にどう働きかけていくかということが、今後の大きな課題になるように思えます。

私が所長を務める東京未来大学モチベーション研究所では、こうした問題意識に基づき、墨田区教育委員会との共同研究で、実際の小中学校教育現場でデータを収集しています。これまでのところでは、周囲の人たちに支えられているという感覚が自己評価や自己受容感を高め、そのことが学習への自己効力感を高めることが明らかにされました。現在小中学校の児童生徒に働きかけ(介入実験)を行っているところですが、この結果はもう少し時間をおいて公にできることと思います

自己効力感研究への期待

自己効力感の問題は、モチベーションとの関わりをはじめとして、多くの分野で研究が進められており、たくさんの発表が生まれています。紙幅の関係で詳しい説明は省きますが、組織に入ってからのキャリアをどう展開していけばよいのか、仕事意識と性役割観の関係をどのような視点から解明していくか、児童生徒の学びへのモチベーションをどう高めていくかといった問題に対して、自己効力感という概念は多くの有用な示唆を与えてくれています。モチベーション研究との関連においても、国内外ですでに多くの興味深い研究が生まれています。

自己効力感という概念は1970年代に生まれたものですが、まだまだこの概念によって解明できる課題は多くありそうです。

筆者紹介