若手が育たない…そのお悩み解決します

目次

「若手の職員がなかなか育たない!」

「いつも指示待ちで主体性がない!」

「やれといったことしか取り組まない!」

こんな経験をされていらっしゃる上司の方はいませんか?

若手職員の育成はどの時代においても上司の悩みの種ですよね。

自分が若手の頃は、先輩の仕事のやり方を横で見ながら、仕事を覚えていたし、失敗もするし、上司から厳しく注意も受けてきたし…

多くの医療機関・福祉施設で研修をやらせていただく中で、「どうやって職員を育てたらいいかわからない。」「ちょっと注意したすぐに辞められそうで、注意ができない。」などなど…このような悩みをお持ちの管理職の方が多くいらっしゃいます。

そして、多いのは

「若手が何を考えているのかわからない」

社会の変化に伴い、皆さんの若手時代と今の若手職員とでは、価値観が大きく変わってきています。

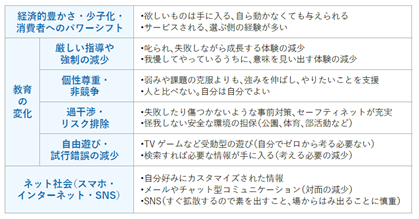

ある人材紹介会社のデータで社会の変化をまとめたものがあります。

情報の収集方法、学校教育などなど、ここ数年で大きく変化をしているようです。

出典:リクルートマネジメントソリューションズ

特に職員間のギャップに大きく影響を及ぼしているのが、学校教育だと言われています。

いわゆる「ゆとり世代」と言われる世代も、いまや30代です。

ゆとり教育とは、詰め込み教育から一転して、授業量を減らしてゆとりを持たせ、また競争をなくし、個性を尊重するような教育です。

例えば、勝ち負けを意識させないように、運動会の徒競走は順位をつけない、学芸会の主役のシンデレラが5人いる…などもそうでした。

そのような環境の中で、「叱られる」「失敗する」「できないことに目を向ける」という経験が、私たちが思っている以上に少なくなっていると考えられます。

また、スマホやSNSの発達により、情報の収集方法も大きく変化しました。

困ったことがあれば、スマホで調べればすぐに答えがわかるようになり、答えを試行錯誤しながら導くという経験自体減っています。

いつも順調に動いていたパソコンのキーボードが急に打てなくなっても、スマホで「キーボード 動かない」と検索すれば、動かなくなった原因と対策をすぐに見つけることができます。わからないながらもパソコンの設定を開き、ああでもない、こうでもない、うまくいかない…という経験をする必要もありません。

しかし、実際の仕事になると、わからないことが出てきても、スマホで調べても答えは出てきません。先輩に聞くしかないのですが、忙しそうで声がかけられない。不安や疑問だけが募っていき、仕事に対する自信をなくしてしまいます。

しかし、社会に出るとできない事も克服していかなければ「仕事」にはなりません。

職場の上司である皆さんも、部下のできないことをできるようにするために指導・育成に取り組まれていると思いますが、これまでの育ってきた環境が大きく変わっている中で、ギャップや難しさを感じてしまうことは仕方のないことです。

では、どのように職員を育成していけばいいのか?

つづきは次回のコラムでご紹介します。

筆者紹介