第5回 ホーソン実験 〜経済人的人間観から社会人的人間観へ〜

目次

科学的管理法

科学としての心理学は、1879年にウィルヘルム・ヴントがドイツのライプチッヒ大学に心理学実験室を創設したことをもって始まりとされます。このヴントの下で学位を取得したヒューゴ・ミュンスターバーグは、産業場面の問題解明に心理学を応用し、後に産業心理学の父と呼ばれるようになりました。

ミュンスターバーグは、最適な人材の選抜、最良の仕事方法、最高の効果発揮という3つの観点に立って心理学の応用を構想しましたが、彼の考えに影響を受けたフレデリック・テイラーは、「ムリ、ムダ、ムラ」を省いた管理の標準方式を生み出しました。テイラーの管理法は「科学的管理法」と呼ばれ、20世紀初頭から1930年代にかけて管理の主流として世界に広まりました。ちなみにテイラーが1911年に著した『科学的管理の原理』(原題訳)は早くも翌年『学理的事業管理法』の邦題で日本にも紹介されています。

経済人的人間観

科学的管理法が広まった背景には、組織に働く人々は本質的には経済的刺激によって動機づけられ、経済的な利得を最大化するように行動するという、暗黙の前提がありました。当時の経営者たちの多くは、従業員はもともと怠け者で不正直な存在であり、放っておけば怠けてしまうと考えていました。したがって、会社はその影響を最小限に食い止めないと利益を上げることができず、そのためには金銭的な報酬に基づく管理が必要であるという従業員観が主流となっていました。このような人間観は「経済人的人間観」と呼ばれています。

ホーソン実験

1924年、シカゴ郊外にあったウェスタン・エレクトリック社ホーソン工場では、科学的管理法の影響下で、照明条件や休憩条件、作業時間などの物理的環境の変化が生産能率にどのような影響を及ぼすかを調べる一連の実験が行われました。

実験の結果は予想に反するものでした。まず、物理的な環境条件と生産性との間には意味のある関係は見いだせませんでした。たとえば、室内の照明を明るくすれば生産の能率も上がるだろうという仮説は、2年半に及ぶ実験でも意味のある対応関係は見いだせませんでした。その他の実験でも、物理的な作業条件を変化させても生産性はそれに見合って変化することはありませんでした。

ホーソン効果

一方で当初は予想もされなかった結果が見いだされました。それは、実験に参加した従業員たちの、自分たちが周囲から注目されているという意識が、作業量や行動に影響を与えていたということです。このような現象は後に「ホーソン効果」と呼ばれるようになりました。

チームの一員として認められたい、仲間とうまくやっていきたいといった、社会生活を送る上で生まれる「社会的欲求」が作業成績に影響をもつことも明らかにされました。チームや小集団には、組織の中で配置された公式的なものと、気の合う者や趣味を同じくする者同士といった、公式の関係から離れた非公式なものがあります。ホーソン実験からは、非公式な集団のルールが実は作業能率や成績に強い影響を保っていることもわかりました。

ホーソン実験のもつ意味

ホーソン実験は8年の長きにわたって続けられました。その中には、従業員2万人を対象に実施された面接調査などもあります。ホーソン実験からは多くの研究成果が生まれましたが、特に、組織に働く人々の行動は、物理的環境や経済的刺激よりも集団メンバー個々人の感情や社会的欲求に強く影響され、それが生産性にまで及んでいるという事実は、大きな発見でした。

ここに至って、金銭などの経済的刺激によって従業員を管理しようとする科学的管理法はなりを潜め、代わって、人の心理的・社会的欲求を重視する従業員観(「社会人的人間観」)が注目されるようになりました。こうした従業員観に基づくアプローチは「人間関係論」と呼ばれます。モチベーションやリーダーシップ、仕事満足感、小集団の心理学的研究などは、人間関係論的アプローチの中から生まれ現在に至っている研究テーマです。

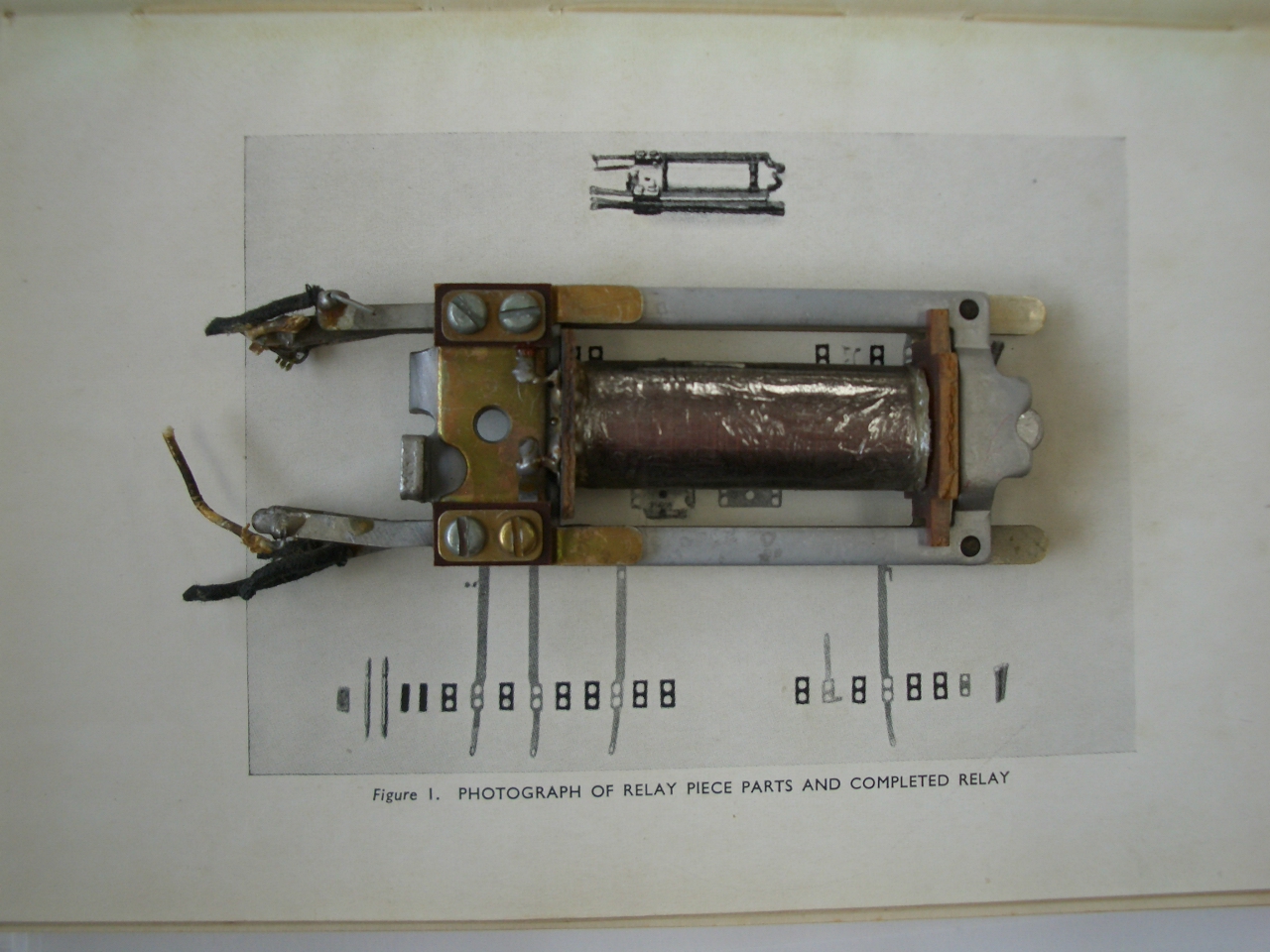

図)ホーソン工場で製作された電話交換機部品(筆者所蔵)

人間関係論の衰退

ただ、人間関係論は人間関係の改善に関心が寄せられるあまり、経済面や技術面の重要性をことさらに無視してしまう傾向がありました。組織が抱える問題や生産性向上といった問題を、すべて人間関係に帰することには実際には無理があり、隆盛を誇った人間関係論も1960年代に入ると衰微の方向をたどることになります。

筆者紹介