実践していますか?タイプ別部下マネジメント

目次

前回は、一人一人に合った育成の重要性についてご紹介しました。

では、今回は具体的にどのように関わっていくのかをご紹介します。

「状況適合論」の考え方で具体的にみていきましょう。

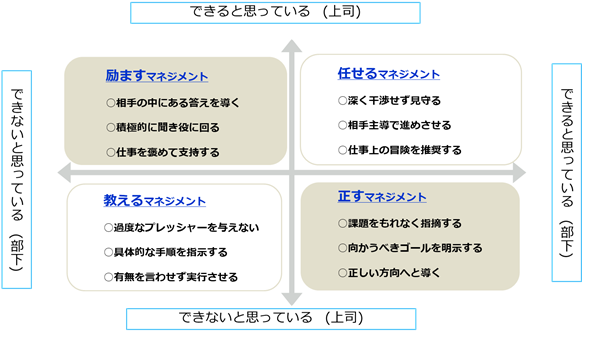

状況適合論は、2つの視点から、4つのタイプに分けることができました。

- 上司はできると思っているし、部下もできると思っている

→「任せるマネジメント」 - 上司はできると思っているが、部下はできないと思っている

→「励ますマネジメント」 - 上司はできないと思っているが、部下はできると思っている

→「正すマネジメント」 - 上司はできないと思っていて、部下もできないと思っている

→「教えるマネジメント」

まず、1つ目は、「任せるマネジメント」です。上司も部下も現状の仕事において、お互いに過不足なくできると思っている状況です。

ここでは、部下の主体性に任せ、より成長できるように支援する関わり方です。

- 深く干渉せずに見守る

- 相手主導で進めさせる

- 仕事上の冒険を推奨する

この3つのポイントを意識し、部下が業務を通じてより達成感を味わい、自己効力感を高め、自信をつけさせることが部下の成長を促します。

2つ目は、「励ますマネジメント」です。上司はできると思っているが、部下は自信がなく消極的、もしくは、自分自身のやるべき業務としての意識が低い状況が考えられます。

その場合、部下のやる気を引き出すためには、いかに考え、自分なりの行動をとらせるかということが必要になってきます。

- 相手の中にある答えを導く

- 積極的に聞き役に回る

- 仕事を褒めて支持する

この場合、上司に求められるスキルは、コーチングのスキルです。その中でも最も重要なスキルは、面談スキルです。相手に気づきを与えるための質問や、目的を意識させること。部下がその目的に納得し、行動イメージを持つことができると、主体的に行動に移すことができるようになります。

3つ目は、「正すマネジメント」です。部下はできると思っていても、上司から見ると求めているレベルはできていない状況です。実はこの状況が一番厄介ですよね。

- 課題をもれなく指摘する

- 向かうべきゴールを明示する

- 正しい方向へと導く

ここでも先ほどのコーチングのスキルはもちろん重要になってくるのですが、最も必要なものは、課題の指摘です。これは、日頃、部下の業務を意識して観察していないとできません。

何ができていて、何ができていないのか、そしてそのできていない業務のゴールとなる行動はどのようなものなのか。ここを、部下が納得できるように伝えていくことが必要です。

また、部下のできていない部分にだけ着目し、指摘をしてしまうと、部下のモチベーションを下げるだけになってしまいます。できる部分にも目を向け、その行動については、承認をしてあげることが、正すマネジメントには合わせて必要になってきます。

最後に、「教えるマネジメント」です。上司も部下も本来やるべき業務に対してできないと思っている状況です。

ここでは、部下と並走して業務を進めていくことが必要です。

その際のポイントは下記の3つ。

ここでのポイントは、以下の3つです。

- 過度なプレッシャーを与えない

- 具体的な手順を明示する

- 有無を言わさず実行させる

ここでは、上司の指示の出し方によって、部下の成長が左右されます。

指示の出し方で重要なのは、その業務の目的を適切に伝えることができているかという点です。何のための業務なのか、この業務が周囲にどのように影響を与えるのかまで伝えることができると、部下は上司の指示がなくても行動できるようになります。部下の主体性を育てるためにも、上司はこの指示の出し方のスキルを高めていく必要があります。

状況適合論をもとに、部下の具体的な指導方法についてご説明しましたが、まず管理者の皆さんに必要なのは、部下がどの位置にいるのかを見極めることです。

日頃から部下に気を配り、どのように関わっていくと成長を促すことができるのか。

「最近の若者は主体性がない」「転職者だから前の職場のやり方を全く変えようとしない」など、思うところがあったとしても、その部下をいかに組織の目標に向かって取り組ませ、成長させるかは、上司の育成スキルにかかっています。

まずは、部下に興味をもつところから始めてみましょう。

筆者紹介